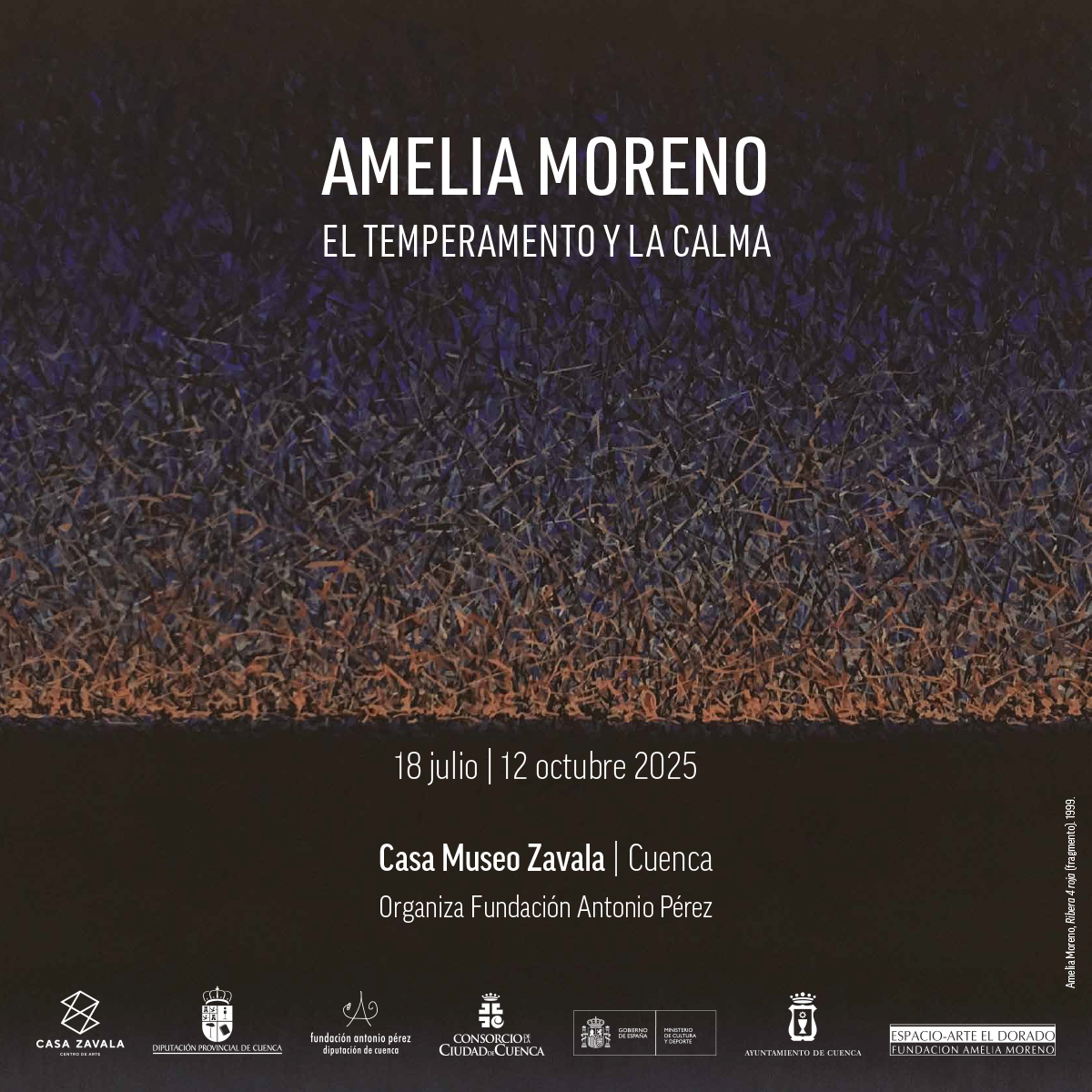

Exposición retrospectiva organizada por la Fundación Antonio Pérez, en Cuenca, con la colaboración de la Fundación Amelia Moreno, en 2025.

Inauguración

viernes, 18 de julio, 19:00 h. / Abierta hasta el 12 de octubre

Museo Casa Zavala, Cuenca (Plaza de San Nicolás, 6)

___

Amelia Moreno, vida y arte

David Cohn (texto del catálogo)

Una de las claves para entender la pintura de Amelia Moreno, y que la conecta directa e inseparablemente con su trayectoria vital, su vida y su militancia política, es el impulso radical de romper con todo y empezar de nuevo.

Surge dentro de y en respuesta a su tiempo, el contexto del franquismo, de una represión extrema que se imponía sobre las relaciones políticas y sociales, y también en las esferas más intimas de la vida personal y familiar.

Los que han conocido a Amelia, entre quienes me incluyo, han notado la gran tensión que llevaba dentro siempre, que formaba parte esencial de su gran vitalidad ante la vida y el mundo. Se puede atribuir esta tensión, por lo menos en parte, al impacto de este entorno represivo, con su violencia latente y presente, en una persona de extrema inteligencia y sensibilidad. Esta tensión, con su componente de rabia visceral, pero contenida, le daba la fuerza y la voluntad para lanzarse a la lucha contra su entorno, uniéndose a muchos de su generación, y de intentar rehacer todo sobre nuevos fundamentos e ideales, sea en el ámbito personal, o desafiando las costumbres sociales de su tiempo, o actuando en las calles del Madrid franquista. Y a la hora de lanzarse como artista independiente, esa tensión, dinámica e inquieta, contribuiría a conducirla hacía un camino propio y aislado, desmarcándose de las tendencias y modas del momento.

Pero si la rabia era uno de los componentes de la gran vitalidad de Amelia, otro de igual importancia era su actitud lúdica ante la vida, su exuberancia y ganas de vivir que, en su juventud, chocó sin remedio contra la atmósfera represiva de su entorno, convirtiendo su vitalidad en sí en un acto de rebeldía. Esta energía lúdica se puede relacionar directamente con su impulso creativo. Se manifestaba de manera reveladora en su pasión por la música, y en particular por el jazz bebop más alegre y sofisticado, que solía escuchar mientras pintaba. Pero la podemos ver también en sus críticas a la sociedad y la vida “normativa”, sus subversiones y transformaciones, sus parodias y exageraciones, donde entran el juego, la puesta en escena y la teatralidad.

La rebeldía lúdica pero tenaz de Amelia en su juventud y el contexto represivo en que se manifestaba, —un mundo rural áspero y retrasado—, se puede ver en distintas anécdotas que a ella misma le gustaba contar. Por ejemplo, en 1964 y con 16 años, consiguió el permiso de su padre para ver a los Beatles en Las Ventas a base de gritos y lágrimas durante días ante una oposición feroz y absoluta. Fue escoltada a Madrid por su tía Pilar, y llevaba escondido en su maleta un escarabajo de hojalata montado sobre un palo como insignia, de su propia fabricación, que fue forzada a abandonar por su tía al descubrirlo. Contaba que salió del concierto con el brazo lleno de moretones por los fuertes pellizcos que le daba su tía mientras chillaba a pleno pulmón durante toda la actuación.

En otro incidente, confeccionó, con una modista del pueblo, un outfit blanco con minifalda y chaqueta corta, junto con unas altas botas del mismo color, que causó tal escándalo cuando lo llevó puesto en la localidad que su padre tuvo que “rescatarla” de una multitud de curiosos que la tenía rodeada y atrapada.

Estos enfrentamientos llegaron a su punto de ruptura cuando Amelia propuso, ya con más de 20 años, marcharse para vivir en Madrid. Según Enrique Carrazoni, el padre de Amelia dijo tajantemente que no saldría de casa, y mucho menos a Madrid, sin casarse. Entonces Amelia y Enrique, al que ella describía en ese momento como “un buen amigo”, decidieron organizar una “boda–protesta” para efectuar su escape juntos (Amelia me contó por su parte que no se marchó de casa directamente por no hacer la vida más complicada después para sus seis hermanas y tres hermanos). Ella fue a la boda vestida de negro con una rosa roja y él, con su pelo largo, en traje negro sin corbata. Se casaron en Alcázar de San Juan, el pueblo de Enrique, y por la iglesia, la única opción que había. Corrió la voz de que iba a ser una “boda hippie” y la iglesia se abarrotó de gente, incluyendo las monjas del convento de al lado y el corresponsal de la televisión estatal con su cámara. Cuando se acabó la ceremonia, Enrique y Amelia se montaron directamente en un coche rumbo a Madrid, dejando allí a las dos familias, buscando improvisadamente algo que comer en algún sitio cercano. Desafiante, teatral, rompedora, pero a la vez templando su rebeldía en consideración por otros, así encontramos a Amelia a punto de empezar la vida de nuevo bajo sus propios términos y condiciones.

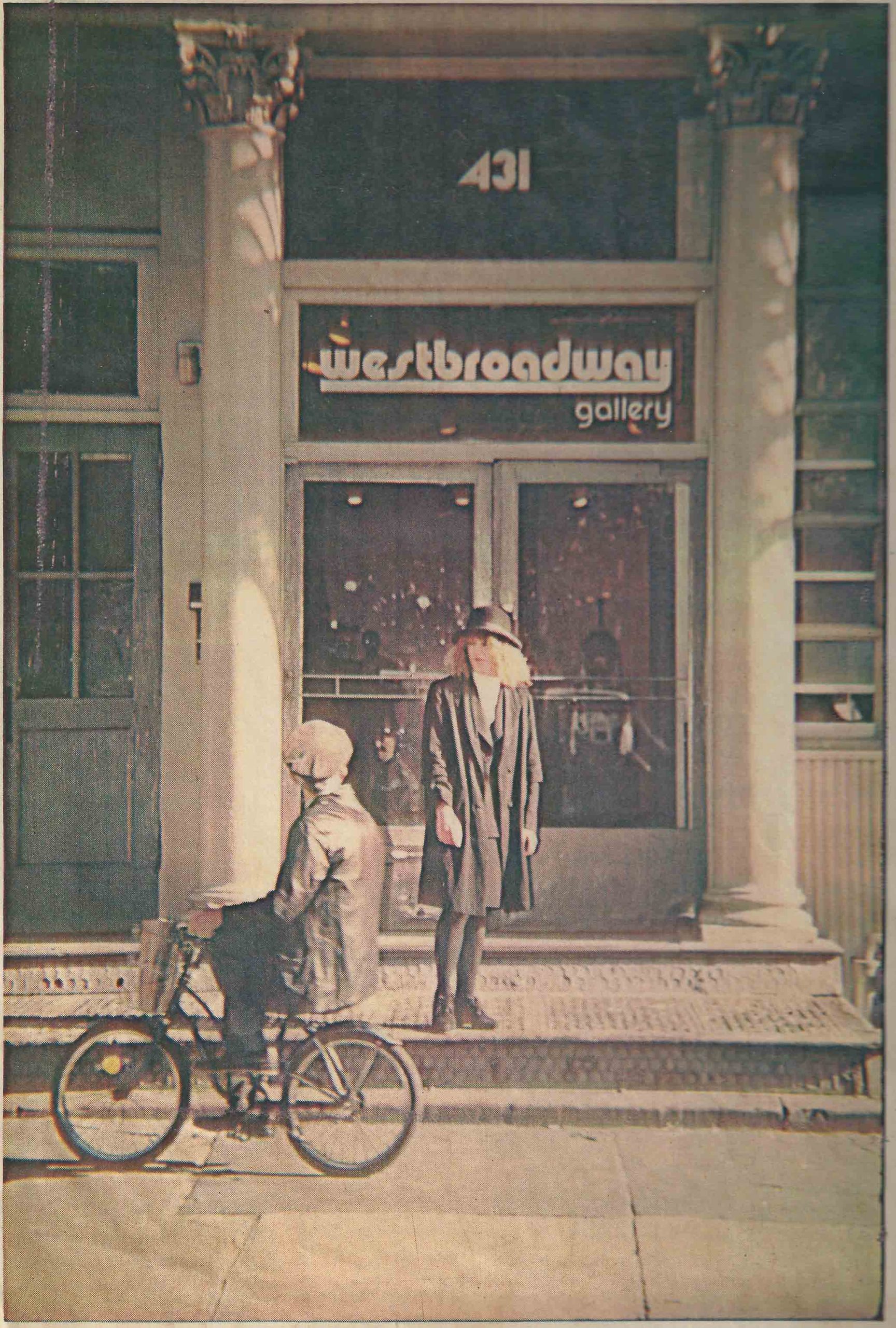

Me gustaría anotar también la tremenda transgresividad de su atuendo en los años de su corto Culotura, y su primera estancia en Nueva York. Con su gabardina larga y oscura, sus botas de combate y el bombín de banquero inglés, cortaba en seco la “mirada masculina” y su normalización y capitalización a través de los medios y sus seducciones. Era una manera de invertirla, subvertirla y devolverla, asumiendo el disfraz del mirón, el exhibicionista, el predador sexual masculino. Pero a la vez sin renunciar a su propia sexualidad. Sin dejar de llamar la atención, más bien todo lo contrario, y no sin humor, pero también con una gran agresividad, porque se enfrentaba a otra agresividad muy extrema, Amelia demandaba un sitio destacado en un mundo de acción dominado por los hombres, mientras les echaba en cara sus propias tácticas degradantes contra las mujeres, dejando claro que la degradación corría en dos direcciones.

Debajo de la gabardina Amelia solía vestirse con un mono azul de albañil manchado de pintura, que llevaba puesto a las inauguraciones de museos y galerías en Manhattan. Así la podemos imaginar, como contaba, junto con su galerista Barbara Walter, mezclándose con los invitados de élite en las rampas del Museo Guggenheim. Era una forma divertida de manifestar sus principios anticapitalistas, de desmarcarse, de ir a contracorriente como postura y auto-defensa, convirtiéndose en un “personaje” entre la glamurosa y decadente sociedad neoyorquina de los ochenta. Pero marcaba también su rechazo visceral a ese mundo y a la situación del arte contemporáneo dentro de ello. Es el mismo rechazo que la llevaría años después a emprender el proyecto de su fundación y los Encuentros de Artistas en Quintanar, donde daba primacía a los artistas participantes y sus proyectos, ofreciendo una alternativa a los valores e intereses del mercado o del llamado “mundo del arte”.

Volviendo un poco atrás, cuando las primeras elecciones de 1977 borraron los partidos de “extrema izquierda” del mapa político, y con ellos el partido al que pertenecía La Familia Lavapiés, el colectivo o célula clandestina de Amelia, Darío Corbeira y otros artistas que se dedicaban a acciones político-artísticas, ella y sus compañeros tuvieron que asumir el fracaso de su proyecto de empujar la España franquista hacía una república marxista revolucionaria. Con el acto de disolver el colectivo, Amelia afrontaba de nuevo la tarea de reinventarse como artista. Mientras Darío siguió su camino con un arte conceptual y crítico, y mantenía una militancia teórica a través de su revista Brumaria y otras actividades, Amelia tomó la decisión de volver a la pintura, el medio artístico en que se había formado desde su adolescencia de forma autodidacta. Realizó un experimento inicial con el arte conceptual en el proyecto de la Caja Rosa, junto con Darío y Paco Leal, también miembro de La Familia Lavapiés. Hubo también un discurso teorético y crítico detrás del proyecto de Culotura, con abstracciones muy gráficas y Pop, jugando con la semiótica del señuelo erótico reducido a su mínima expresión, pero aún con capacidad de provocar y atraer, a la vez que ponía en evidencia la mecánica rudimentaria de su funcionamiento.

Después de estos experimentos, Amelia volvió a la pintura por razones muy específicas, decidiendo enfocarse en la propia acción de pintar, y de buscar en los procesos de la pintura la base de su arte y su vida como artista. En conversaciones conmigo contrastaba este planteamiento con el arte conceptual, en donde, decía, que se te ocurría una idea y luego pasabas días y semanas realizándola como un esclavo de ti mismo, o más bien de tu propia idea. Explicaba que quería unir los actos de pensar y pintar en una única cosa de vida integrada, mente y mano trabajando en sintonía como, diría yo, en la música o la danza. Aquí podríamos intuir no solo el espíritu lúdico de Amelia detrás de este propósito, sino también su tensión interior buscando salida, como ella misma indicaba en uno de sus pocos y breves textos poéticos sobre su arte, cuando reconoció la sorprendente agresividad que le salía con cada pincelada. Y con todo esto, sus argumentos para volver a pintar son bastante fieles a su formación marxista, una estrategia para evitar la alienación del propio artista por sí misma, a la vez que ataca la alienación semiótica de la imagen en sí, volviendo la pintura a sus bases y principios primarios para estudiar sus mecanismos de fabricación o construcción, junto con sus mecanismos de comunicación o interacción con otras personas.

En esta vuelta al “campo base” de la pintura, Amelia empieza a encontrar su camino en Nueva York a partir de su contacto directo con el Expresionismo Abstracto, ejemplificado para ella en la obra de Franz Kline y Jackson Pollock, entre otros. Lo que descubre en ellos es la gestualidad de la pincelada, el brochazo y el dripping o goteo, que ofrece la conexión que buscaba entre hacer y pensar. Pero es una gestualidad que Amelia propone domar, reduciendo su braggadocio masculino a un gesto “automático”, en sus propias palabras, algo así como un elemento neutral, sin subjetividad, para empezar a construir con ello la gramática básica de su pintura, sus elementos constitutivos, que va a seguir desarrollando a lo largo de su carrera. Como en la música o la danza, este desarrollo de su lenguaje artístico constituye una formación especializada, requiriendo ensayo, entrenamiento, control y disciplina, En lo cual la mente y el cuerpo van trabajando juntos y formándose juntos, para crear un arte único y personal; para encontrar a través de tanta disciplina una gran libertad de expresión.

También como en la música o la danza, a través de esta gramática básica y esta disciplinada formación personal, Amelia encuentra su conexión particular con la gran tradición de la pintura. Ella llegaría a decir que lo que más distingue a un pintor de otro es su pincelada, como en los casos evidentes de Velázquez o los Impresionistas. La pintura de Amelia, a partir de entonces, puede relacionarse libremente con esa tradición sin renunciar a su propio camino, con referencias que pueden abarcar desde Zurbarán y Velázquez a Rothko y Agnes Martin. En el mismo sentido podemos citar, más tarde y en términos más generales, sus aproximaciones a la caligrafía, la escritura, o incluso quizás al graffiti, en su concepto del cuadro como un “territorio marcado” y su ambición, con su última obra, de marcar literalmente un territorio.

Su pincelada y sus otras técnicas de pintar son los elementos con que Amelia construye la imagen de sus cuadros ante sus espectadores. Hay etapas en que las referencias pictóricas son evidentes, como en las pinturas violentas y denunciantes de una “España Negra” en los años ochenta y principios de los noventa (los Rollo, Caja, Blade, Agnus); o los paisajes Desde El Dorado de los principios del 2000, donde el tema principal no es el paisaje en sí, sino cómo ha sido construido a través de la pincelada repetitiva, el goteo y otras técnicas. Pero creo que en los cuadros más conseguidos de Amelia la relación que establece con el espectador es más ambigua y abierta; se trata más de sugerir y llevar y no de representar, aunque sus cuadros son muy expresivos, transmitiendo una energía inquieta incluso en las obras más amplias y calmadas. Al final lo esencial en la obra de Amelia, creo yo, es esa pincelada energética, insistente y repetitiva. Amelia toma el gran gesto expresionista, el trazo de Franz Kline, y lo convierte en una partícula elemental de energía, una chispa de vida, de su mano disciplinada pero llena de nervio, inquieta, moviéndose sobre la tela, escribiendo, pulsando, bailando.

___